【EDHデッキ紹介】スランの医師、ヨーグモス【カルロフ邸殺人事件 対応版】

今回はスランの医師、ヨーグモスEDHの紹介です。

《スランの医師、ヨーグモス》はモダンホライゾンで登場した強力なクリーチャー否定能力を持った黒単色の伝説のクリーチャーです。-1/-1カウンターをばら撒く能力は盤面制圧だけでなくコンボにも活用でき、コントロール性能とコンボ性能が両立した強力な統率者です。

目次

統率者解説

モダンホライゾンで登場した《スランの医師、ヨーグモス》は、2BBの4マナ2/4プロテクション(人間)の人間・クレリックで、1点ライフと他のクリーチャー1体をサクることで、クリーチャー最大1体に-1/-1カウンターを乗せながら1ドローする能力と、黒2マナとカード1枚を捨てることで増殖を行う能力の2つの起動型能力を持ちます。特に1つ目の起動型能力はマナ不要でクリーチャーを除去とドローに変換する強力な起動型能力で、例えば《蛇術師》のようなコストとなるクリーチャーを効率よく供給するカードと組み合わせることで、ヨーグモスの能力は強烈なクリーチャー否定とドローエンジンが両立したものになります。

スランの医師、ヨーグモスEDHの主要な勝ち筋としては、ヨーグモスの能力と抜群の相性を誇る不死能力を持つクリーチャーによる無限コンボです。《ゲラルフの伝書使》などの不死を持つクリーチャーは、死亡した際に+1/+1カウンターが乗っていない場合、+1/+1カウンターを乗せた状態で戦場に戻る能力を持ちます。ヨーグモスの能力で乗せられる-1/-1カウンターは+1/+1カウンターと相殺するため、これにより不死能力を何度でも誘発させることが可能になります。詳細はコンボ解説の項目で言及しますが、基本的には不死を持つクリーチャー2体とヨーグモスが揃えば、高い確率で勝利することができます。

ヨーグモスの能力は非常に強力な一方で、クリーチャーの起動型能力と墓地に強く依存した構築になるため、それらに対するメタカード(《呪われたトーテム像》や《安らかなる眠り》など)に対して非常に脆弱です。また、黒単色ゆえにエンチャントやアーティファクトに対する回答が少ない上に回答の質が低く、非常に対応コストが重いのがこのヨーグモスEDHの課題であると言えます。

デッキリスト

今回のデッキリストは以下です。moxfieldでも公開しています。

https://www.moxfield.com/decks/-ZOYSlXdOkOM0rnBPetOmA

《スランの医師、ヨーグモス》

— クリーチャー 26 —

《メムナイト》

《羽ばたき飛行機械》

《ファイレクシアの歩行機械》

《Shield Sphere》

《ブラッド・ペット》

《死を出迎える者》

《漆黒の手の信徒》

《巣のシャンブラー》

《ギラプールの希望》

《血の芸術家》

《グールの解体人》

《ダウスィーの虚空歩き》

《オークの弓使い》

《組み直しの骸骨》

《奈落に住まう騙し屋》

《ズーラポートの殺し屋》

《鉛のマイア》

《ミリキン人形》

《極楽の羽ばたき飛行機械》

《疫病のマイア》

《大物狙い》

《ゲラルフの伝書使》

《蛇術師》

《敵対工作員》

《ウラモグの手先》

《黙示録、シェオルドレッド》

— インスタント 12 —

《弱者選別》

《暗黒の儀式》

《納墓》

《致命的な一押し》

《Sacrifice》

《忌むべき者の歌》

《吸血の教示者》

《陰謀団の儀式》

《長い別れ》

《霊廟の秘密》

《汚れた契約》

《むかつき》

— ソーサリー 11 —

《伝国の玉璽》

《再活性》

《対称な対応》

《悪魔の教示者》

《悪魔の意図》

《大群への給餌》

《無名の墓》

《不気味な教示者》

《法務官の掌握》

《鏡に願いを》

《闇の誓願》

— エンチャント 8 —

《動く死体》

《Dance of the Dead》

《食肉鉤虐殺事件》

《荒廃の塚》

《黄泉からの橋》

《汚染》

《スカラベの巣》

《虚空の力線》

— アーティファクト 17 —

《金属モックス》

《宝石の睡蓮》

《ライオンの瞳のダイアモンド》

《水蓮の花びら》

《魔力の墓所》

《モックス・ダイアモンド》

《オパールのモックス》

《魔力の櫃》

《太陽の指輪》

《バネ葉の太鼓》

《願い爪のタリスマン》

《秘儀の印鑑》

《友なる石》

《起源室》

《筋腱と鋼鉄の剣》

《Helm of Obedience》

《ボーラスの城塞》

— 土地 25 —

《古えの墳墓》

《爆発域》

《魂の洞窟》

《出現領域》

《宝石の洞窟》

《家路》

《ファイレクシアの塔》

《冠雪の沼》14

《見捨てられたぬかるみ、竹沼》

《ウルザの物語》

《ヴォルラスの要塞》

《作戦室》

デッキ解説

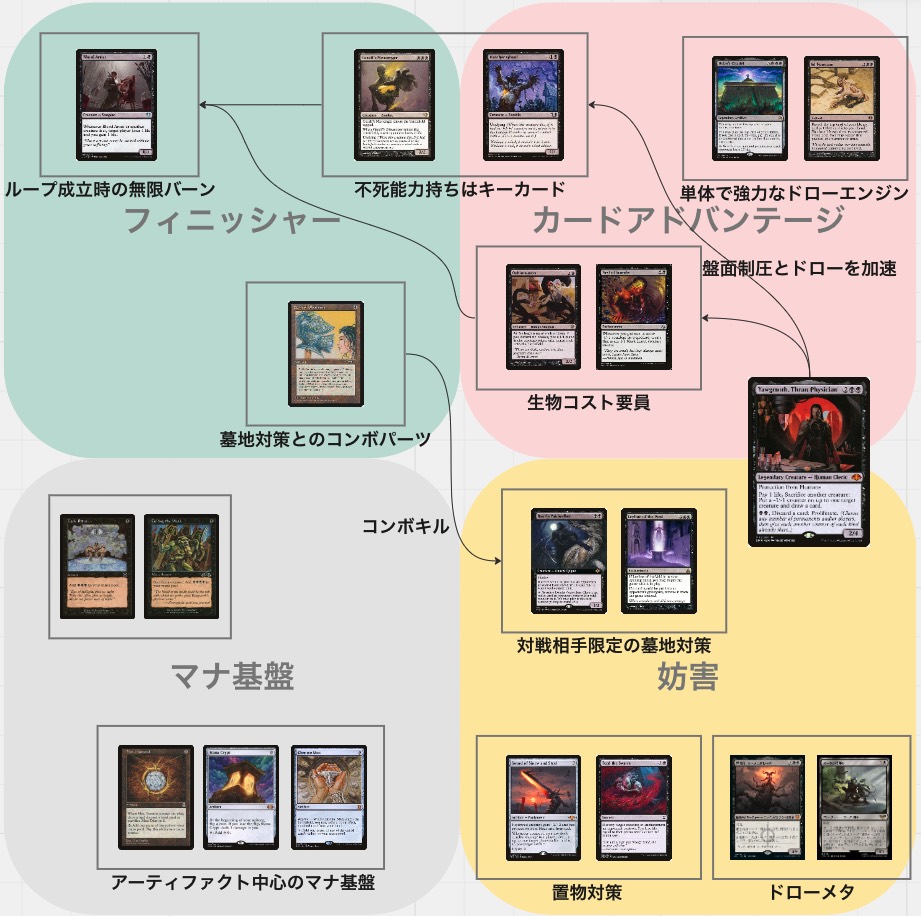

デッキを図解しました。今回のデッキにおいて、ヨーグモスはカードアドバンテージを獲得するドローエンジンと、相手のクリーチャーを除去して盤面を制圧する妨害手段としての2つの役割を持ちます。基本的には《メムナイト》などのテンポロスなしでドローと-1/-1カウンターに変換できるクリーチャーや、《蛇術師》のように効率良くコストとなるクリーチャーを供給できるクリーチャーを駆使して盤面をコントロールしながらドローを加速し、フィニッシャーに繋げます。

ヨーグモスはコンボ成立を目指しながら盤面を制圧できることが強力な統率者ですが、妨害対象はクリーチャーのみであるため、《死の国からの脱出》や《タッサの神託者》コンボなどのクリーチャー除去が効かないコンボや、《呪われたトーテム像》などの非クリーチャーのメタカードには弱いです。そこで今回のリストでは、《虚空の力線》や《汚染》などのメタカードで弱点を補っています。

マナ基盤

今回のリストではマナはそれほど必要ありません。ヨーグモスを唱えるために必要な4マナまで到達できれば、あとはヨーグモスの能力によりマナをかけることなくドローや除去を行えるようになるためです。そのため、今回のリストではヨーグモスを早期に着地させるために必要なマナアーティファクトと、一部の重い呪文(《むかつき》や《ボーラスの城塞》など)と相性の良い《弱者選別》などの一時的なマナ加速手段でマナ基盤を構成しています。

《ミリキン人形》などの2マナのマナアーティファクト・クリーチャーは、マナ加速に貢献しながらヨーグモスが着地したターンに生贄コストになることができるため相性が良いです。序盤は-1/-1カウンターを1つ乗せることができるだけでも、対戦相手のプランを大きく崩すことができる可能性があります。

カードアドバンテージ

基本的には統率者であるヨーグモスが圧倒的なドローエンジンとしてカードアドバンテージを稼ぐことができますが、単純に能力を運用すると1体サクって1ドローなので1:1交換で、手札を増やすことができません。ヨーグモスの能力を活かすには、やはり《蛇術師》など効率良く生贄コストを供給できるカードを組み合わせる必要があります。また、《グールの解体人》などの不死能力を持つカードはコンボパーツ兼重要なアドバンテージ源でもあります。基本的に不死クリーチャーがいる場合、他のクリーチャーをサクった時には不死の+1/+1カウンターを消すことで、実質1枚の生贄コストから2枚ドローに変換することが可能です。

また、今回膨大なアドバンテージを獲得する手段として《むかつき》と《ボーラスの城塞》を採用しています。これらは素早くコンボ成立に必要なカードを集められる単体で高いパワーを持つカードであるため、基本的にマスカンとして相手に妨害を強要できます。《沈黙》などの妨害貫通手段に乏しい黒単では重要な手数になります。

フィニッシャー

このデッキの基本的なフィニッシャーは《血の芸術家》もしくは《ズーラポートの殺し屋》です。これら2枚は概ね同じ役割を持っており、《グールの解体人》など不死を持つクリーチャー2体によるループコンボや、不死を持つクリーチャーと《起源室》などのクリーチャーが出るたびにトークンを生成するカードによるループコンボが成立した際に、無限ドレインによるフィニッシュとなります。これらのループコンボはその時点でのライフ分のドローが成立するため、それにより《血の芸術家》などのフィニッシャーを引き込むことを想定した設計となっています。

それ以外に、今回のリストでは変わったフィニッシャーとして《Helm of Obedience》を採用しています。これは《虚空の力線》などの墓地を追放する能力と組み合わせることで対戦相手1人のライブラリをすべて追放することができるコンボが成立するカードです。コンボパーツが対戦相手の強烈な墓地対策を兼ねられる点と、逆にこちらが非常に重いメタカードである《安らかなる眠り》や《ダウスィーの虚空歩き》が設置された際にも友情コンボの成立を狙うことができる点で優秀なコンボです。

妨害

対戦相手に対する妨害手段としては、まずヨーグモスによる強力なクリーチャー除去が挙げられます。《メムナイト》などの0マナクリーチャーを使えばテンポロスなしでルーティングしながら-1/-1カウンターを乗せられるなど、特に小型クリーチャーに対して強力な妨害として働きます。

一般的なヨーグモスEDHはクリーチャー以外の妨害は少ないですが、今回のリストでは《Helm of Obedience》のコンボパーツとして採用している《ダウスィーの虚空歩き》と《虚空の力線》がパワフルな墓地対策カードとして機能します。採用枚数こそ少ないものの、黒特有の豊富な万能サーチにより、必要に応じてアクセスすることは難しくありません。これらのカードは重い代わりに墓地対策カードの中でも上澄みの能力である「墓地に行く代わりに追放される」能力を持っており、《死の国からの脱出》や《再活性》などのあらゆる墓地利用カードを完全にシャットアウトすることが可能です。

個別カード解説

クリーチャーカード

- 《血の芸術家》

クリーチャーが戦場から墓地に行った際に対象プレイヤーから1点ドレインする2マナのクリーチャーです。ヨーグモスの除去・ドロー能力はライフと引き換えの能力であるため、ライフリソースの重要度は非常に高いです。《血の芸術家》はクリーチャーをサクることをコストにするヨーグモスと相性の良いライフゲイン能力を持ちながら、対戦相手のライフルーズ能力も持つためループ形成時にはそのままフィニッシャーにもなれるため非常に優秀です。互換カードにあたる《ズーラポートの殺し屋》やライフゲイン能力しか持たない代わりに1マナ軽い《死を出迎える者》の採用理由も同様です。

《ズーラポートの殺し屋》とのちょっとした差として、あちらはプレイヤーを対象にとらないため《一つの指輪》によりプロテクションを得ているプレイヤーであってもライフを削り取ることができる点が挙げられます。

- 《グールの解体人》

《グールの解体人》は現状存在する中で最軽量かつ最も素直な不死を持つクリーチャーです。ヨーグモスEDHでは不死クリーチャーは言うなれば超強力なドローエンジンかつコンボパーツという最重要カードであるため、できるだけ多く採用したいカード群になります。

- 《メムナイト》・《羽ばたき飛行機械》他、0マナクリーチャー

0マナクリーチャーはヨーグモスによってテンポロスしない1ドロー、-1/-1カウンターを載せるカードに変換できるためシンプルに強力です。特にヨーグモスを着地させた序盤のターンはマナがカツカツな中で相手の小型クリーチャーを焼くために非常に重宝します。それ以外にも《悪魔の意図》や《バネ葉の太鼓》のコスト確保を容易にしたり、墓地のクリーチャー枚数に貢献するため《忌むべき者の歌》と相性が良かったりと活躍の幅は広いです。また、特に《Shield Sphere》などタフネスの大きいクリーチャーはブロッカーとしても仕事をするため、ライフを守る手段としても優秀です。

- 《蛇術師》

《蛇術師》は蛇をコントロールしていないことを条件に、各ターンのアップキープに蛇トークンを生成する能力を持つクリーチャーです。多人数戦では各ターンに誘発する能力はパフォーマンスが良く、トークンの生成条件である「蛇をコントロールしていない」はヨーグモスによって毎ターントークンをサクってしまえば達成できるため、実質各ターンにトークンを生成してくれるカードになります。生成するトークンが接死を持っていることも、ブロッカーとしての役割が期待できる点で評価できます。

- 《黙示録、シェオルドレッド》

《黙示録、シェオルドレッド》はドローするたびにライフゲインを持つため、《死を出迎える者》などと同様にヨーグモスの能力のコストであるライフを確保する手段として相性が良いです。また、対戦相手がドローするたびに2点ルーズさせる能力は、《オークの弓使い》と同様に《Wheel of Fortune》や《無限への突入》などの大量ドロー手段に対する実質的なメタカードとして機能します。また《むかつき》などでライフリソースが重要な黒系のデッキに対しても無視できないレベルのライフ圧を与えることができます。4マナと重いものの、使用感としては《死を出迎える者》+ドローメタの置物のようなイメージで非常に使い勝手が良いです。

インスタントカード

- 《致命的な一押し》

一般的なクリーチャー除去カードです。クリーチャー除去はヨーグモスの能力で基本的には間に合うため、このカードは《ドラニスの判事》用の除去として採用しています。ヨーグモスEDHは本当にヨーグモスが着地しないとどうしようもないデッキなため、先置きの判事に対する回答は必須です。《殺戮の契約》など、他にも判事の除去に対応している除去札は他にも数枚あるため好みで入れ替えられます。

アーティファクトカード

- 《筋腱と鋼鉄の剣》

あまり見ないカードですが、今回のリストではアーティファクト用の除去札として採用しています。ヨーグモスEDHではとにかく《呪われたトーテム像》と《墓掘りの檻》が重いためなんらかのアーティファクト除去は必須なのですが、黒単は基本的にアーティファクトに触れるカードが少ないため、今回はこのカードに頼ってみました。この枠は他には《Gate to Phyrexia》などが候補になります。

エンチャントカード

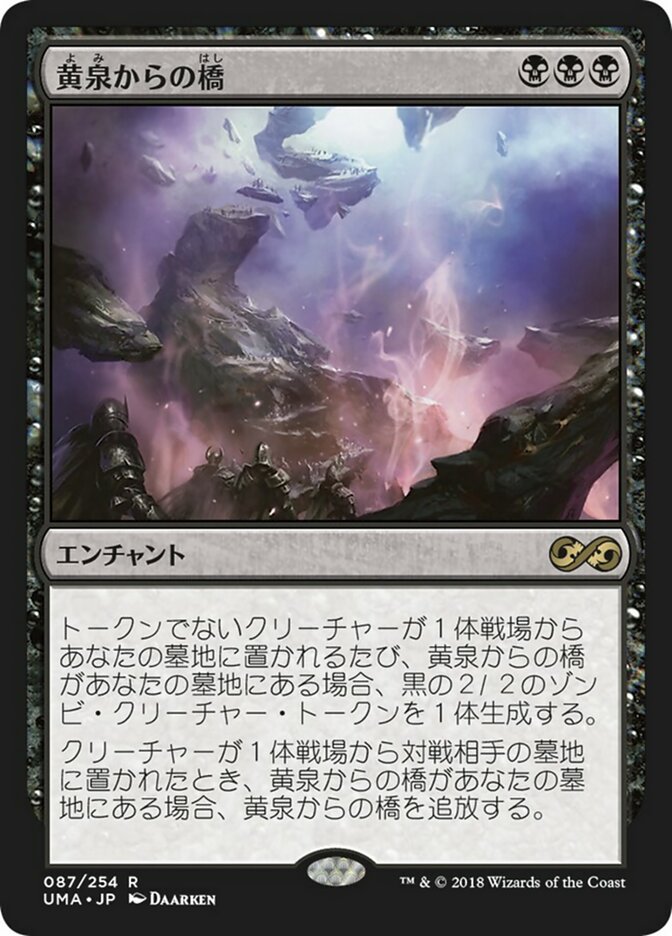

- 《荒廃の塚》・《黄泉からの橋》・《スカラベの巣》

それぞれ誘発するタイミングは異なりますが、基本的なヨーグモスにおけるムーブ(クリーチャーを出して、サクって、-1/-1カウンターを乗せる)の中で1/1トークンを生成する能力を持った置物です。いずれもヨーグモスのドロー効率に大きく貢献し、基本的にはこれらのいずれかとヨーグモスが揃った段階で一気にムーブしていくことが可能になります。それぞれの特徴を記載します。

- 《荒廃の塚》:トークンが死亡時1点ゲインを持つためライフ効率が良い。

- 《黄泉からの橋》:墓地にあることで能力が使えるため、《納墓》やヨーグモスの手札コストなどの軽いマナで設置が可能かつ打ち消し耐性がある。ただし相手のクリーチャーが墓地に落ちると追放されてしまう。

- 《スカラベの巣》:-1/-1カウンターを置くことで誘発するため、クリーチャーが場に存在する限り繰り返し誘発させることが可能で基本的には最も強力。ただし、カウンターを乗せる対象がいないと誘発しないという側面も持つ。

キープ基準

キープ基準としてはまずヨーグモスの着地ターンを考えます。目安としては2ターン以内ですが、事前に強力な生贄要員(《起源室》など)を設置できる場合は1ターン遅らせるのもアリです。先手2ターン以内であれば《ドラニスの判事》よりも先の着地が見込めるため、卓の固有色に白を有するプレイヤーの人数を考慮しても良いと思います。2ターン以内にヨーグモスを着地させる上で重要なのは2マナ以上の加速手段の確保で、具体的には《暗黒の儀式》、《ライオンの瞳のダイアモンド》、《宝石の睡蓮》、《魔力の墓所》、《太陽の指輪》、《魔力の櫃》です。これらのカードは強力なキープ基準の一つになります。

キープ判定例

ここではいくつか初手ハンドの例と考え方を紹介します。

- ハンド例1

土地2、《バネ葉の太鼓》、《オークの弓使い》、《汚れた契約》、《金属モックス》、《願い爪のタリスマン》

キープです。マナクリーチャーから動き始めるプレイヤーは《オークの弓使い》で出鼻をくじけますし、その必要がなければ《汚れた契約》から柔軟に動くこともできます。除去を急ぎたければ2ターン目にヨーグモスを着地させるためのカードを《汚れた契約》から探し、そうでなければ、《ウルザの物語》からトークンを生成するなどして3ターン目に着地させてミッドレンジ寄りに動くのもアリです。

- ハンド例2

土地3、《ギラプールの希望》、《起源室》、《グールの解体人》、《大群への給餌》

マリガンです。妨害、勝ち筋となる強力なシナジーを形成するカード、妨害への回答と良いカードが揃っていますが、ヨーグモスの着地に4ターン以上かかる可能性が高く、ムーブが遅すぎるハンドです。ヨーグモスの早期キャストは自体の安全な着地だけでなく、相手プレイヤーに対する妨害手段の確保という意味でも重要です。

コンボ・ギミック解説

ヨーグモス + 不死クリーチャー2体

ヨーグモスと不死を持つクリーチャー2体(A、B)が場に揃うとループを形成できるため、ライフ分のドローが成立します。ループの手順は以下で、AとBが相互に不死の+1/+1カウンターを消しながらサクることで、何度でも不死が誘発するようになります。

- ヨーグモスでAをサクって不死が誘発、Aが戦場に戻る

- ヨーグモスでAを対象にBをサクってBの不死が誘発、Bが戦場に戻る

- ヨーグモスの能力を解決してAの+1/+1カウンターを相殺

- ヨーグモスでBを対象にAをサクってAの不死が誘発、Aが戦場に戻る…以下ループ

ライフ分のドロー成立後は、《血の芸術家》や《死を出迎える者》などのゲイン手段を途中で引き込むことができれば、その後はライブラリをすべてをドローできるようになります。あとは《血の芸術家》などを噛ませれば無限ドレインが成立し、勝利となります。(ヨーグモスのドローは強制なためライブラリアウトには注意)

ヨーグモス+不死クリーチャー+黄泉からの橋 等

《黄泉からの橋》などのクリーチャーが死亡した際などにトークンを生成する能力を持った置物と、不死を持つクリーチャーを組み合わせることで置物が生成したトークンをサクって不死クリーチャーの+1/+1カウンターを相殺できるため、先ほどの不死クリーチャー2体のコンボと同様にライフ分のドローが成立します。なお、コンボパーツとした置物が《荒廃の塚》であれば、トークンが死亡時に1点ゲインを持つため、ライフの2倍分のドローが成立します。

Helm of Obedience+ダウスィーの虚空歩き or 虚空の力線

《虚空の力線》などの墓地に行く代わりに追放する能力を持つカードがある状態で《Helm of Obedience》を起動することで、墓地にカードが落ちないため対象としたプレイヤーのライブラリをすべて追放することができるコンボです。このコンボは一度に一人しか倒せませんが、この場合《Helm of Obedience》はサクるわけではないため、またアンタップすれば次のプレイヤーのライブラリを破壊することが可能です。基本的にはその時勝ちに近そうなプレイヤーを狙うことになります。

そもそもこのコンボを搭載しているのは、相手に《安らかなる眠り》を置かれた際の有効な回答を用意することが目的です。メタカードへの回答を《悪魔の教示者》探す場合、《大群への給餌》などの除去を探すよりも《Helm of Obedience》をサーチして《安らかなる眠り》のオーナーごと除去した方が効率が良い場合があります。

環境での位置付け

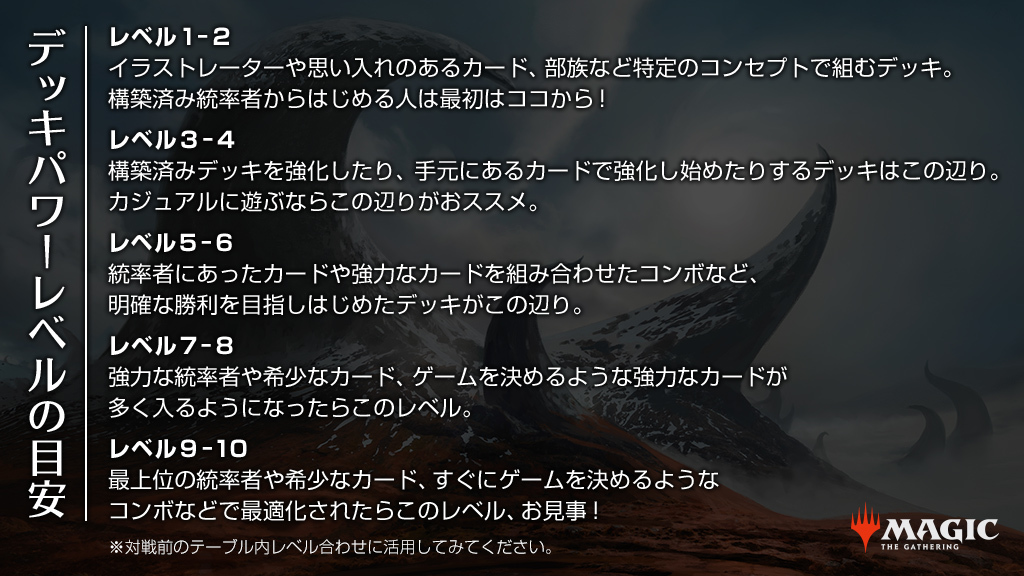

デッキパワーレベル

デッキパワーレベルは9です。ヨーグモスは強力なリソース源でありつつクリーチャーに対して高い制圧力を持っている最上位の統率者であり、不死や相性の良い置物と組み合わせることで容易にゲームを終わらせることができるコンボ性能も有しています。

相性の良いアーキタイプ

ヨーグモスEDHは独特な動きをするためアーキタイプとしては分類が難しいのですが、一応クリーチャー除去が強いターボ型のコンボデッキが分類としては最適かと考えています。そのため、小型クリーチャーへの依存度が高いデッキや、墓地対策の薄いミッドレンジとも相性が良いです。

EDH.JPで紹介したデッキの中だとナジーラEDHやデリーヴィーEDHなどが該当します。

相性の悪いアーキタイプ

ピッチスペルがないため自分よりも高速なターボコンボデッキに対する回答が少ないです。また妨害対象がクリーチャーに寄っているため、クリーチャーに依存しないコンボデッキとは相性が悪いと言えます。

EDH.JPで紹介したデッキの中だとイナーラEDHやカーリアEDHなどが該当します。

採用した高額カード一覧

参考までに、今回のリストをゼロベースで構築した場合の値段は約28.9万円(2024年2月15日時点)です。EDH.JPでは単体で5000円以上※のカードを「高額カード」として分類しており、今回のリストにおける「高額カード」は以下です。

※ 多くのカードゲームで、レアリティに拘らない場合のトップレアの相場感を参考にした金額

《ライオンの瞳のダイアモンド》 60,000円

《モックス・ダイアモンド》 48,800円

《魔力の墓所》 22,980円

《宝石の睡蓮》 13,800円

《黙示録、シェオルドレッド》 12,000円

《金属モックス》 12,000円

《オパールのモックス》 10,620円

《オークの弓使い》 9,600円

《伝国の玉璽》 9,432円

《Helm of Obedience》 8,999円

《古えの墳墓》 8,260円

《宝石の洞窟》 7,950円

《魂の洞窟》 6,300円

《ウルザの物語》 5,280円

《鏡に願いを》 5,200円

今回のリストで使われている高額カードは大体が様々なデッキで使われる汎用カードばかりですので、持っていれば採用したいです。《Helm of Obedience》は比較的マイナーカードですが今回のリストの特徴の一つでもあるので、ぜひ試してみてほしいカードです。

その他の候補カードについて

黒単色ながら、ヨーグモスの能力のおかげでかなりバリエーション豊かな採用候補が存在します。好みで様々なカードを試してみることをおすすめします。

- 《不浄なる者、ミケウス》

- 不死を付与するというヨーグモスEDHではどうみても強い能力で、実際ヨーグモスがいる状態で釣り上げたらほぼ勝ちの強力なクリーチャーですが、重いです。

- 《悲嘆》

- ピッチの《思考囲い》で妨害貫通力を得られます。想起解決前にヨーグモスでサクれば無駄が少ないです。

- 《インプの悪戯》

- 珍しい黒の対象変更呪文です。除去を曲げたい方におすすめです。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は黒単色の強力な統率者であるスランの医師、ヨーグモスEDHのデッキを紹介しました。個人的には汎用的なデッキよりも、こうしたデッキの役割や方針が明確なリストは使っていても使われても統率者戦をゲームとして楽しみやすいため非常に面白い統率者だと思っています。

記事の更新情報はEDH.JPのX(Twitter)で投稿しています。ぜひフォローしてください。

最新の変更点

情報は随時更新予定です。